Salah satu cara saya mengejawantahkan “Liburan Anti Boncos” adalah dengan menonton ulang berbagai film lama yang ada di library film yang saya miliki.

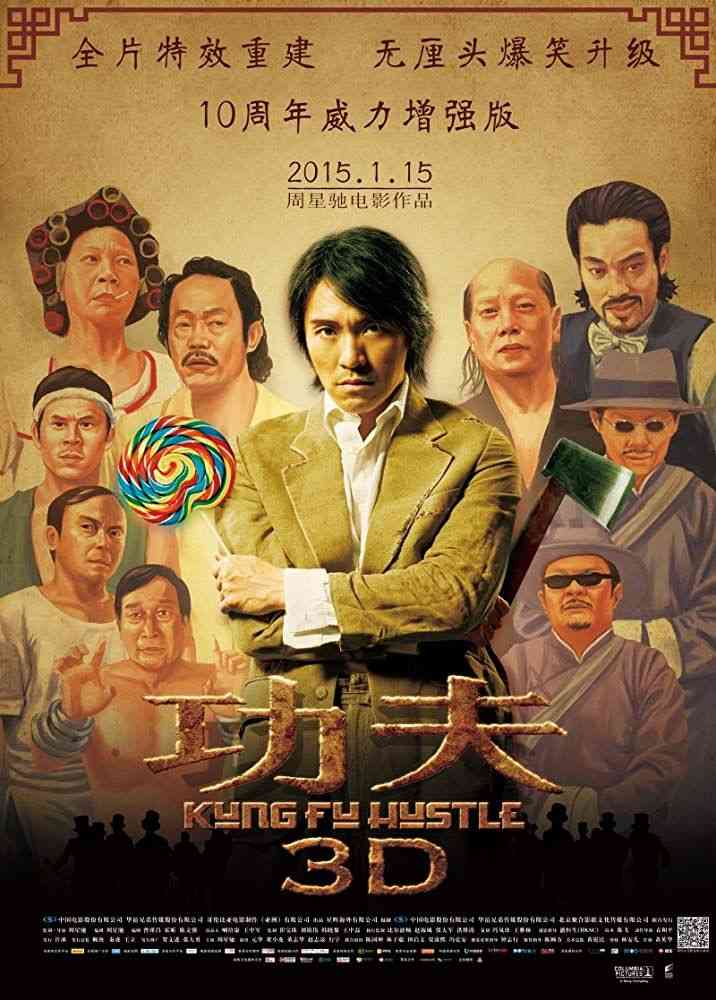

Salah satunya film drama romantis “kontroversial” berjudul, “Indecent Proposal” yang pada masanya cukup menghebohkan, karena dianggap “tidak bermoral” dan mencederai nilai-nilai pernikahan.

Film yang dirilis tahun 1993 dan disutradarai Adrian Lyne serta dibintangi Robert Redford, Demi Moore, serta Woody Harrelson ini mengangkat isu moralitas, kesetiaan, dan kekuatan uang dalam sebuah hubungan pernikahan.

Dengan konsep cerita yang kontroversial dan penuh emosi, film ini menimbulkan perdebatan panjang sejak perilisannya.

Namun, di balik kontroversinya, film lama namun masih bisa dianggap relevan dengan keadaan terkini, seakan menjadi sebuah potret ekstrem dari dilema nyata yang banyak dihadapi pasangan di dunia, bagaimana cinta, materi, dan moralitas saling berinteraksi, dan mengapa konflik di antara mereka dapat berujung pada kehancuran sebuah institusi sakral bernama ‘Pernikahan.’

Ketika Ekonomi Menggoyahkan Fondasi Cinta

Pernikahan, sejatinya, adalah ikatan yang didasari cinta, komitmen, dan kepercayaan. Namun, fakta tak terbantahkan menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama, bahkan mayoritas, perceraian di seluruh dunia.

Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagai alasan perceraian terbanyak (62,80% – 251.125 kasus), dari total kasus perceraian yang mencapai 394.608 kasus, dengan masalah ekonomi sebagai penyebab perceraian terbesar kedua (25,04% – 100.198 kasus).

Uniknya, setelah membaca sejumlah analisis mendalam dari berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, seringkali mengungkapkan bahwa masalah ekonomi adalah akar dari banyak perselisihan dan pertengkaran yang tak berkesudahan.

Ini terutama sering terjadi dalam kasus “gugat cerai” (diajukan istri) yang didasari oleh ketidakmampuan atau ketidakbertanggungjawaban suami dalam menafkahi keluarga.

Secara global, sejumlah studi dan survei juga menguatkan temuan ini. Tekanan finansial atau kesulitan ekonomi secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai pemicu perceraian. Sebuah survei yang dilakukan oleh Yahoo Finance pada tahun 2021 menemukan bahwa problem finansial menjadi konflik terbesar dalam 40% perselisihanrumah tangga dalam jangka panjang.

Perdebatan tentang uang bahkan disebut-sebut sebagai pemicu perceraian yang lebih kuat daripada perdebatan tentang topik lain seperti anak atau pekerjaan rumah tangga.

Sonya Britt, seorang peneliti dari Kansas State University, dalam studinya tahun 2012 yang diterbitkan di Family Relations Journal, secara tegas menyatakan, “Pertengkaran tentang uang adalah prediktor utama perceraian, jauh di atas anak-anak, seks, mertua, atau hal lainnya.” .

Mengutip, M Brent Donnellan dalam jurnalnya bertajuk”The Effects of Economic Hardship” Family Stress Theory menjelaskan bagaimana tekanan finansial yang kronis dapat meningkatkan tingkat stres individu, merusak komunikasi, dan mengikis keintiman emosional.

Menariknya, hubungan antara pendapatan dan perceraian tidak selalu linear. Sebuah studi yang diterbitkan di Demography oleh Alexandra Killewald dkk. mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cenderung menurun seiring peningkatan pendapatan hingga titik tertentu (sekitar US$200.000 per tahun di AS).

Ini masuk akal, karena pendapatan yang mencukupi mengurangi stres harian, memungkinkan akses ke sumber daya penunjang pernikahan (seperti konseling), dan menciptakan stabilitas.

Namun, ada fenomena yang lebih kompleks: pada pendapatan yang sangat tinggi (sekitar US$600.000 per tahun ke atas), tingkat perceraian meningkat kembali.

Ini mengisyaratkan bahwa kekayaan ekstrem membawa tantangan unik tersendiri, seperti jadwal kerja yang sangat menuntut, perbedaan pandangan dalam pengelolaan aset yang masif, hingga potensi godaan untuk bercerai menjadi lebih besar.

Indecent Proposal, Potret Dramatis Dilema Moral di Tengah Tekanan Materi

Fenomena kompleks inilah yang secara gamblang diilustrasikan oleh yang mengisahkan David (Woody Harrelson) dan Diana Murphy (Demi Moore), pasangan muda yang dilanda krisis finansial hebat setelah firma arsitektur yang mereka dirikan diambang kehancuran akibat krisis finansial yang dialaminya.

Mereka adalah contoh sempurna bagaimana tekanan materi yang ekstrem dapat mendorong individu dan pasangan ke ambang batas rasionalitas dan moralitas.

Dalam keputusasaan, mereka pergi ke Las Vegas dan di sana, bertemu dengan John Gage (Robert Redford), seorang miliarder karismatik.

Setelah sempat berinteraksi dengan keduanya, Gage kemudian menawarkan sebuah tawaran kontroversial:

“Suppose i will over you one million dollar with your wife” katanya, kepada David, sang Suami, US$1 juta untuk satu malam bersama Diana,istrinya.